| 遺贈寄付のご案内 |

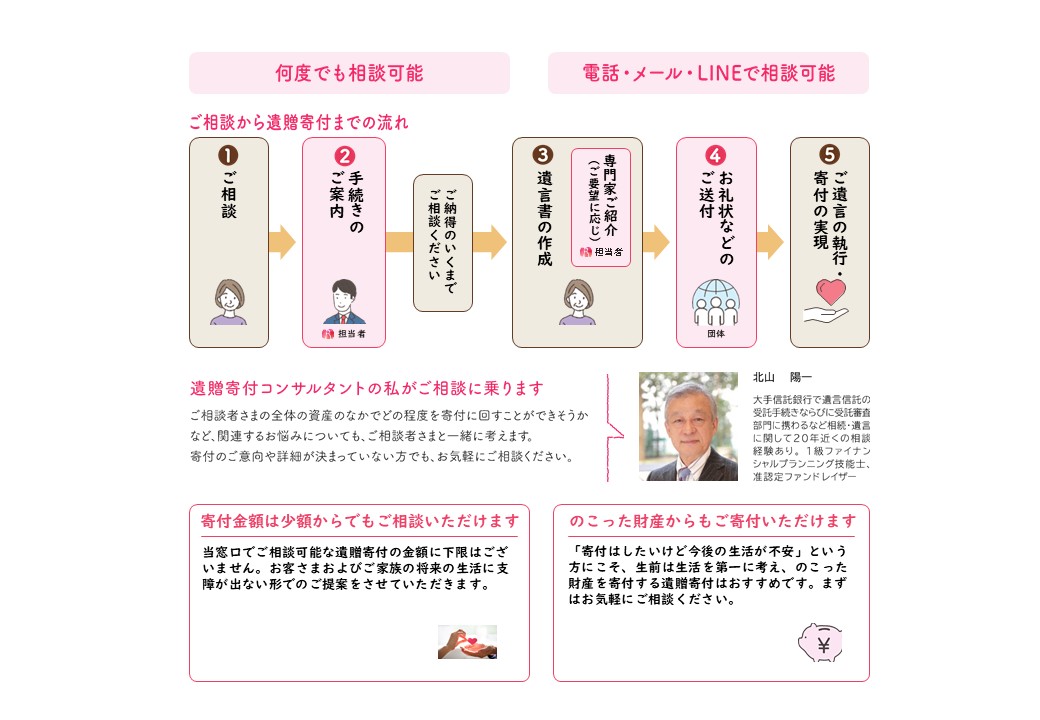

あなたの思いを未来に伝える方法です。  遺贈寄付の特徴①財産の使い道を自分で選ぶことができる 被相続人が生前に遺言書を作成していない場合、遺された財産は基本的に、法定相続人に引き継がれます。法定相続人がいない場合、その財産は国庫に入ります。いずれの場合も、使い道については、引き継ぐ方に一任することになります。一方、遺言書を作成することで、財産を誰に引き継ぐか(遺贈先)を指定できます。遺贈先に、特定の活動に取り組む団体を指定することで、財産の使われ方も選ぶことができると言えます。つまり、財産の使い道をある程度自分で決めることができるのが遺贈寄付の大きな特徴です。 遺贈寄付の特徴②老後の生活資金を心配せずに寄付できる 遺贈寄付は、生前に使いきれなかった財産を、ご逝去後に寄付するという仕組みです。また、遺贈寄付は契約ではありません。お金を残すことを約束したわけではないので、たとえご逝去の時点で「遺贈する」としていた財産がゼロになっていても問題にはなりません。そのため、老後のお金を心配せず、日々の生活を安心して楽しめるのも遺贈寄付の特徴です。 遺贈寄付の特徴③NPO法人等に遺贈寄付された財産に相続税はかからない 遺贈により受遺者が取得した財産は基本的に相続税の対象になり、受遺者が負担することになりますが、受遺者が(個人ではなく)法人の場合、原則として相続税は課税されません。 遺言によって寄付をすると、その分だけ相続税が課税される財産を減らすことができるため、相続税の節税につながります。また、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などの場合には、被相続人の生前の所得税を納税するために相続人が行う「準確定申告」の際、遺贈した金額を寄付金控除の対象にすることができ、所得税の節税にもつながります。  遺贈寄付が注目されている理由と現状 日本で近年「遺贈寄付」が注目されるようになった背景には、日本社会の変化があります。現在、65歳以上人口が全体の約3割を占め、世界で最も高い水準になっています。 それと並行して生涯未婚率(50歳時未婚率)も上昇しており、総世帯数に占める1人世帯の割合は、約4割となりました。また、子どもを持たない夫婦も増えています。つまり、少子高齢化がすすみ「おひとりさま」や「おふたりさま」が多くなり、「親の財産を子に相続する」ことが当たり前ではなくなってきました。このような背景があり、自分の遺産の使い道を自分で決めたいと考える方が増えているのではないかと思われます。 遺贈寄付の流れ 遺贈寄付をすると決めてから、寄付が行われるまでの流れは、おおむね以下のようになります。  ご不明な点のお問い合わせは下記フォームもご利用ください。 |